रेडियो कम ‘बाजा’ ज्यादा कहते थे. शहरी लोग बचपन को याद करते हैं तो मिकी माउस कार्टून और मारियो गेम की बात करते हैं. मुझे बाजा याद आता है. रेडियो को अलग कर गाँव के दिनों के बारे में नहीं सोचा जा सकता. जिंदगी से बड़े गहरे तक जुड़ा रहा है यह यंत्र. कितनी सारी घटनाएँ, बातें और लोग सिर्फ बाजे के कारण याद हैं. बाजा जीवन और पर्सनैलिटी के एक पूरे अलग हिस्से का साथी, उसका गवाह रहा है. बल्कि यूँ कहें कि उस हिस्से को बनाया ही बाजे ने.

टीवी उस समय गाँव में दो या तीन घरों में रहा होगा. उनमें से ज्यादातर घरों में टीवी दहेज में आया था. टीवी देखने का किस्सा भी इंटरेस्टिंग हुआ करता था. पर उसपर बात फिर कभी. तो बाकी गांव में संचार, समाचार और मनोरंजन का एक ही साधन होता था – रेडियो, बोले तो बाजा. जिस घर में एकाध पढ़ा-लिखा जागरूक आदमी हो उस घर में एक बाजा तो होता ही था.

संतोष बाजा को सभी बाजों का दादा कहें तो गलत नहीं होगा. पहले और भी पुराने ब्रांड होते होंगे – बुश, मरफी वगैरह लेकिन मैं अपने बचपन की बात करूँ तो सबसे पुराना बाजा संतोष ही याद है. लकड़ी का कवर होता था. दो बड़ी-बड़ी घुन्डियाँ- एक वाल्यूम के लिए और एक स्टेशन बदलने के लिए. चार बैटरी लगती थी उसमें. संतोष को रिलायबल ब्रांड माना जाता था..अब संतोष रेडियो बनना बंद हो गया शायद. फिर अगला सबसे पोपुलर और सस्ता ब्रांड आया रामसंस या रैमसंस (Ramsans). एक्चुअली यह संतोष रेडियो का चाइनीज वर्जन था. फिलिप्स, सोनी वगैरह अभी बिहार के गांवों तक नहीं पहुंचे थे. तो रामसंस बाजा आने के बाद ‘बाजा मिस्त्री/मैकेनिक’ के प्रोफेशन में भारी बूम आया. क्योंकि इस रेडियो का कवर सस्ते प्लास्टिक का होता था और साधारण परिस्थियों में गिरने के बाद उसके कल पुर्जे अलग-अलग हो जाते थे. लेकिन गाँव में सेफ्टी का असाधारण रूप से ध्यान रखने वाले लोग भी थे. इसलिए अक्सर लोग डेढ़-दो सौ के रेडियो के लिए चमड़े, कपड़े या मोटे उनी कम्बल का कवर बनाते थे. उससे रेडियो का लुक थोड़ा खराब होता था पर उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता था.

रेडियो को जितना संभाल के रखा जाता था उतना क्या आजकल लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन को रखते होंगे. जेनेरली बच्चों (बच्चा बोले तो सत्रह-अठारह साल की उम्र वाले) को अलाउड नहीं होता था रेडियो को हाथ लगाना. हाँ, यहाँ तक अलाउड था कि जब पिताजी, चच्चा, बाबा वगैरह बोलें कि ‘मंटू ज़रा बजवा लेके आउ तो. साढ़े सात के समाचार के टाइम हो गेलइ’ (मंटू, ज़रा बाजा लेके आना तो, साढ़े सात बजे के समाचार का टाइम हो गया) तो मंटू एकदम चौड़े होकर रेडियो लाकर आकाशवाणी पटना लगाकर चौकी पर रख देते थे. 10 मिनट का होता था (है) प्रादेशिक समाचार. मुख्यमंत्री ने ये बोला, राज्य में धान की रोपाई शुरू, सोनपुर मेला में बारह ऊँट और हाथी बिके.. यही सब समाचार होते थे. समाचार से ज्यादा दिलचस्प होती थी उसके बाद होने वाली बहस. बिहार में साधारणतः हर मध्यवर्गीय किसान के घर के बाहर एक ‘दालान’ होता है जिसे मर्दों का स्पेस कह लीजिए, अतिथियों का गेस्ट हाउस या घर के लड़के का अपने दोस्त-यारों के साथ मजलिस लगाने की जगह. तो शाम को टोले में किसी एक व्यक्ति के दालान पर आसपास के सभी लोग बैठक लगा लेते थे. चिलम वगैरह सुलगने लगा, खैनी रगडी जाने लगी और रेडियो पर प्रादेशिक समाचार बजने लगा. समाचार भी कोई अकेले सुनने की चीज है. जब तक समाचार के बाद उसपर बमपेल बहस न हो समाचार का मजा ही क्या? उस बहस में संसदीय भाषा का प्रयोग जरूरी नहीं था.. किसी भी जाति, समुदाय या नेता को खुलकर गरियाया जा सकता था. उस बहस को जिसने सुना हो उसे आजकल की टीवी पर होने वाली हवाछाप बहसों में मजा कभी नहीं आएगा. समाचार के पहले और बाद में यूरिया, खाद, कीटनाशक वगैरह के विज्ञापन आते थे जिसे मुझे नहीं लगता कोई गंभीरता से सुनता था. प्रादेशिक समाचार खत्म होने के तुरंत बाद ‘जिले’ की चिट्ठी’ सुनाई जाती थे.. आसपास का पटना, गया, नवादा, जहानाबाद जिला हुआ तो ठीक नहीं तो मंटू को तुरंत प्रभाव से बीबीसी हिन्दी लगाने का आदेश होता था. रोज के इस एक-डेढ़ घंटे के समाचार और करेंट अफेयर्स सत्र (जो मुझे लगता है आज भी कई गांवों में कमोवेश जारी है) के कारण मैं दावा करता हूँ कि बिहार के गाँवों के थोड़े से जागरूक लोग किसी यूपीएससी परीक्षा के कैंडिडेट को करेंट अफेयर्स में पानी पिला सकते हैं.

रेडियो दिन के अलग-अलग समय में घर के अलग-अलग लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता था. दोपहर को माँ, चाची, दीदी वगैरह लोग छत पर धान-गेहूं सुखाती हुई ‘नारी-जगत’ और लोकगीत सुनती थीं तो सुबह के साढ़े आठ बजे घर का नया मैट्रिक पास लड़का विविध भारती पर ‘चित्रलोक’ में नये गानों पर थिरक रहा होता था. शाम का समय घर के बड़ों के समाचार सुनने का उसके बाद रेडियो फिर घर के लड़के-लड़कियों के कब्जे में. रात में रेडियो पर बज रहे रफ़ी और किशोर के गीत एक छत से दूसरी छत तक न जाने क्या-क्या सन्देश पहुंचा रहे होते थे. उस समय गाने से पहले गायक, गीतकार, संगीतकार सबका नाम आता था. अगला गीत है फिल्म ‘आन मिलो सजना’ से, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकान्त-प्यारेलाल ने और गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने. मतलब पूरा जेनरल नॉलेज. भारतीय संगीत के बारे में आज जो भी समझ है वह रेडियो के ही कारण है. ग़ज़ल सुनना आकाशवाणी पटना के उर्दू कार्यक्रम ने सिखाया. पन्द्रह साल की उम्र में अगर मेंहदी हसन, अहमद हुसैन-मुहम्मद हुसैन और गुलाम अली अच्छे लगने लगे थे और उर्दू के मुशायरे समझ में न आते हुए भी आकर्षित करते थे तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही था.

रामसंस छाप चायनीज रेडियो ने घर-घर में इलेक्ट्रोनिक इंजीनियर्स की एक पीढ़ी तैयार की. यह रेडियो गिर-पड़के बराबर सरेंडर कर देता था और घर के लौंडे को लगता था कि एकाध तार-वार ही तो टूटा है और ढक्कन ही तो अलग हुआ है. तो इसके लिए मिस्त्री को रूपये देने का कोई मतलब नहीं है. और फिर शुरू होता था पेंचकस लेकर रेडियो पर इलेक्ट्रोनिक प्रयोग करने का दौर. यह प्रयोग अक्सर रेडियो की दशा को और दुर्गति की ओर ले जाता था और इसका समापन घर के पापा, चाचा, ताऊ द्वारा पड़ने वाली गालियों और डंडों से होता था. अपने घर में बाजा इंजीनियर मैं ही था. आगे विवरण देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है. 😉

उस समय रेडियो में दो बैंड होते थे- मीडियम वेब और शोर्ट वेब. बड़े लोग कहते थे कि रेडियो का बैंड बदलने से पहले रेडियो को बंद कर देना चाहिए नहीं तो खराब हो सकता है. शॉर्ट बैंड पर एक-दो स्टेशन समझ में आते थे बाकी पता नहीं ‘गूं,गां,गूं’ टाइप किस भाषा में आते थे, लगता था वे किसी और ग्रह के चैनल हैं. शॉर्ट बैंड के स्टेशंस में एक और प्रोब्लम थी कि रिसेप्शन ठीक नहीं आता था. रेडियो कि पकडकर इधर-उधर हिलाते रहना पड़ता था. क्या अंतर था मीडियम वेब और शोर्ट वेब में यह तो नहीं पता था बस इतना जानते था कि आकाशवाणी पटना और विविध भारती मीडियम वेब पर आता है और बीबीसी शॉर्ट पर. और हाँ एक ऑल इंडिया रेडियो उर्दू भी आता था शॉर्ट वेब पर जिसपर कभी कभी दोपहर में अच्छे फरमाइशी गाने आते थे. गाँव रामपुर से चिंटू, मिंटू, टिंकी, मम्मी-पापा और गाँववाले सुनना चाहते हैं फिल्म ‘धरती कहे पुकार के’ का ये गाना. इसी गाने की फरमाईश की है झुमरी तिलैया से ललन, डमरू, मुरारी और उनके साथियों ने. रेडियो पर नाम सुनने का अपना रोमांच था. विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता था शाम के चार बजे -हैलो फरमाइश. उसमें लोग फोन करके गानों की फरमाइश करते थे. पता नहीं अब करते या नहीं. कमल शर्मा, युनूस खान, ममता सिंह वगैरह एंकर्स की आवाज का अपना ही जादू था. टीवी और एफएम वाले एंकर्स अब भी लल्लू लगते हैं उनके सामने.

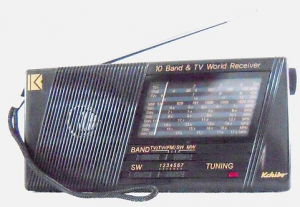

इसके बाद बिहार से औद्योगिक पलायन का दौर शुरू हुआ जब गाँव के लड़के दिल्ली, लुधियाना और सूरत जाने लगे और वहाँ से लेकर आये एफएम और दस बैंड वाले रेडियो. साइज में छोटे, डेढ़ हाथ का एंटीना और पेन्सिल बैटरी से चलने वाले. वो दस बैंड काहे के लिए थे ये मुझे कभी समझ नहीं आया. क्योंकि सुनने लायक स्टेशन एक-दो पर ही आते थे. जो एक नयी चीज थी वो थी ‘एफएम’ जिस पर वही विविध भारती आता था लेकिन रिसेप्शन बिलकुल साफ़. इस रेडिओ ने पोर्टेबिलिटी को बढ़ाया. अब गाँव के लड़के रेडियो हाथ में लेकर बाहर निकलने लगे. गाँव के पोखर, पुलिया हर जगह कोई लौंडा रेडियो पर गाना बजाता दिख जाता था. जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम दूसरों को भी दिखाना-सुनाना चाहते हैं. इसलिए कोई अच्छा गाना आते ही रेडियो का वाल्यूम बढ़ जाता था. वहाँ से गुजरते हुए बड़े-बूढ़े अक्सर ऐसे लौंडों को गरियाते हुए निकल जाते थे.

अब भी कहीं-कहीं रेडियो बचा हुआ है गांवों में पर ज्यादातर इसकी जगह सस्ते नोकिया और चायनीज मोबाइल फोन्स ने ले ली है. अब लोग रेडियो पर पसंद के गाने का इंतज़ार नहीं करते, उसके लिए पोस्टकार्ड नहीं लिखते, फोन नहीं करते. वे गाने सीधे मोबाइल में डाउनलोड कर लिए जाते हैं और मनचाहे समय पर बजाए जाते हैं. इससे उन गानों की जो एक खास प्रीमिअम वैल्यू थी वो खत्म हो गयी है. वे अब अच्छे भी नहीं लगते. उसके अलावा पिछले 2-3 सालों में नए एफएम चैनलों की बाद आयी है -मिर्ची एफएम, रेड एफएम, हॉट एफएम. कितने सारे स्टेशन आ गए हैं जो एकदम नए गानों के साथ दिल्ली वाली तू-तेरा-मेरे को-तेरे को वाली लैंगुएज और कल्चर को यूपी-बिहार के गांवों तक पहुंचा रहे हैं. रेडियो कल्चर बदल गया है अब. इसकी भाषा, इसके मकसद इसके सारे मायने बदल गए हैं.

स्कूल के समय में ज्यादा रेडियो सुनने के लिए कई बार डांट पड़ती थी. पर रेडियो को छोड़ना मुश्किल था. एक एडिक्शन टाइप था. अब रेडियो की जगह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन के म्यूजिक एप्स ने ले ली है पर वो बात जो रेडियो में थी कहीं खो गयी है.

i know realy this line is very funny bt i think ,like all people यह रेडियो गिर-पड़के बराबर सरेंडर कर देता था और घर के लौंडे को लगता था कि एकाध तार-वार ही तो टूटा है और ढक्कन ही तो अलग हुआ है. तो इसके लिए मिस्त्री को रूपये देने का कोई मतलब नहीं है. और फिर शुरू होता था पेंचकस लेकर रेडियो पर इलेक्ट्रोनिक प्रयोग करने का दौर. यह प्रयोग अक्सर रेडियो की दशा को और दुर्गति की ओर ले जाता था और इसका समापन घर के पापा, चाचा, ताऊ द्वारा पड़ने वाली गालियों और डंडों से होता था. अपने घर में बाजा इंजीनियर मैं ही था. आगे विवरण देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है.

मंटू,,जी का काम देख के,,,,मज़ा आ गइल,,,,,,

एक बात ई भी है कि जब कभी रेडियो खराब हो जाता था तब घर के सबे लोग ई मंटूए का दोष लगाता था कि “इहे टेलन-बेलन,पेर-पार करत रहता है…आ फेर मंटू की जो खिचाई होती थी …..पढ़ाई-लिखाई त तेरे-बाईस हो गेल बा…दिन भर ऐने-ओने बउआत रहे के बा…एकरा से खाली गोली खेलवा ल…..बिहान मासाहब से कहे के पड़ी……

है कि नही …:)

हाहाहा… दरअसल मंटू मेरा फेवरिट नाम है 🙂 जिस बच्चे का नाम पता नहीं होता उसे मैं मंटू ही कह के बुलाता हूँ… पहली बार आपका ब्लॉग देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गयी… उम्मीद है आप इस नाम के प्रयोग की अनुमति देंगे.. 😉

आपने जो लिखा है मैं उसका भुक्तभोगी रहा हूँ… हर घर में एक मंटू होता है.. अपने घर में मैं ही था 😉

इ भी कोई पूछने वाली बात है का?,,आपके पोस्ट पर हमार नाम दिखता रहें,,,आउर कुछो ना चाही हमका…. |

आपका तहेदिल से शुक्रिया,,:)

my recent post-“चाँदनी रातों को याद आऐगें और ऐसे भी होते हैं |”

http://mannkekonese.blogspot.in/

रेडियो (ट्रांजिस्टर) और सायकिल, घड़ी, टेबल फैन- एक जमाना था इन सब का.

हम याद करते हैं भाटापारा से बचकामल सिंधी को.

कोडरमा से तिलैया पहली बार पहुंचा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे आत्मसात करूं इस झुमरीतलैया को.